障子にカビが生えたらどうする?予防法は?木枠のカビの取り方も詳しく解説

室内の掃除で悩まされやすいのが、窓辺に発生する結露やカビです。中でもインテリアに和の装いを加える障子は、木枠や和紙といった自然由来の素材を使っているため、湿気やカビへの対策が欠かせません。

今回は、障子や木枠に生えてしまったカビの取り方と注意点について、詳しく解説します。木枠・障子紙それぞれのカビの落とし方や予防法を知って、大切な障子を美しく保ちましょう。

障子や障子の木枠にカビはなぜ生える?

カビは空気中を漂う胞子がガラスや建具に付着し、湿気やホコリなどの養分をもとに増殖します。目に見えるカビとしてあらわれたときは、すでに根をはり簡単に落とせないため、カビ取り剤などを使った掃除が必要です。障子や障子の木枠にカビが生えてしまう、2つの原因を解説します。

換気が不充分

よくある原因の1つは、部屋の換気が不十分なことです。カビの胞子は空気中を漂い、湿気と養分の豊富なところに付着して増殖します。適切に換気をしていれば、カビの胞子は一カ所に留まらず屋外に自然と排出され、増殖する可能性も低いです。閉め切った部屋は湿度も高くなりやすいため、室内環境を整えるためにも定期的な換気を心がけましょう。

窓際の結露や湿気の影響

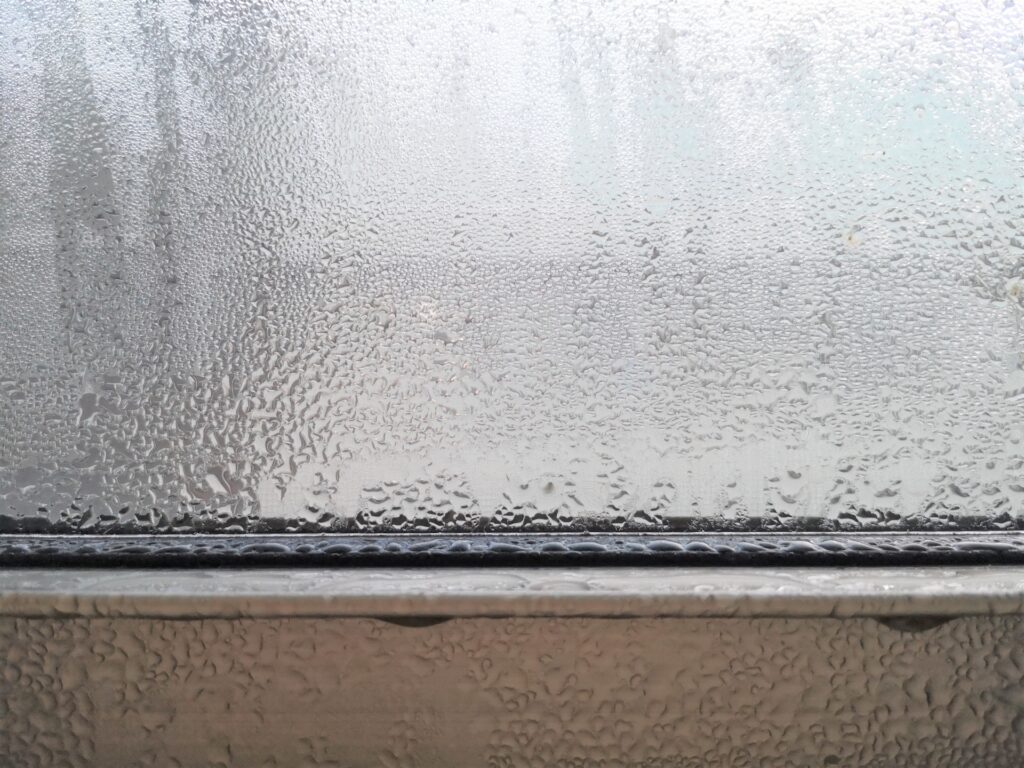

カビの増殖は、適度な水分が不可欠です。特に冬の窓辺に発生しやすい結露は、水分が残りやすくカビにとって最適な環境のため、カビが生えやすくなってしまいます。結露に気付いたときはできるだけすぐに拭き取り、窓辺の湿気が高くなりすぎないように注意しましょう。

障子のカビが及ぼす影響

障子にカビが生えてしまうと、具体的にどのような影響があるのでしょうか。主な影響は、次の2つです。

- 健康へのリスクがある

- 見た目や印象が悪くなる

それぞれ詳しく解説します。

健康へのリスクがある

障子に生えたカビは、増殖するにつれて空気中に胞子を放出。胞子が呼吸器に付着すると、くしゃみや鼻水といったアレルギー症状を引き起こすこともあります。健康へのリスクが高いため、できるだけカビの発生や増殖は抑えましょう。

見た目や印象が悪くなる

障子にカビが生えていると、せっかくの美しさを損ねてしまいますし、十分な手入れをしていないのだろうかと、印象も悪くなってしまいます。清潔な印象を保つためにも、定期的に掃除しカビの予防を心がけましょう。

障子に生えたカビの取り方-木枠の場合-

木枠と障子紙のどちらにカビが生えたかによって、対処法は異なります。木枠に生えてしまったカビの取り方について、詳しく見ていきましょう。

木材用のカビ取り剤を使う

木枠に生えやすいのは、浴室や窓辺など湿気の多い場所で目にすることの多い黒カビです。カビが生えてしまったときは、木材用のカビ取り剤を使って落としましょう。

木材用のカビ取り剤はホームセンターをはじめ、ネット通販でも手軽に購入できます。広範囲に吹き付けるスプレータイプと拭き取りタイプがありますので、自分の使いやすい方を選ぶのがおすすめです。

消毒用のアルコールを使う

手元に木材用のカビ取り剤がないけれど、できるだけ早く対処したいなら、消毒用のアルコールを使うのも効果的。アルコールでカビの生えてしまった木枠を消毒し、浮かんできた汚れと一緒にカビを拭き取りましょう。

木材によっては、アルコールの影響で変色してしまうものもあります。必ず目立たない場所で変色の有無を確かめてから、カビ取りに使ってください。

重曹を使う

家庭によくあるものでは、消毒用のアルコール以外に、重曹も木材のカビ取りに使えます。水に溶かしてペースト状にした重曹を、カビの生えた部分に塗り付け、20分~30分程度放置してから雑巾などで拭き取ります。強くこすりすぎると、重曹の研磨効果により木材を傷つけてしまうため、やさしく拭き取るのがおすすめです。

障子に生えたカビの取り方-障子紙の場合-

続いて、障子紙に生えてしまったカビの取り方について見ていきましょう。

漂白剤を使う

障子紙のカビを落とすときは、漂白剤を使うのが効果的。ただし漂白剤が木枠につくと脱色や変色の恐れがあるため、直接スプレーするのは避けましょう。綿棒や歯ブラシに漂白剤を染み込ませたら、カビの生えた部分に軽く叩くようにして馴染ませます。このとき、力を入れすぎて障子紙を破いてしまうことのないように、十分注意してください。

消毒用のアルコールを使う

消毒用アルコールは、障子紙に生えたカビを取るのにも効果的です。漂白剤と同じように、綿棒や歯ブラシを使ってやさしくカビを取り除きましょう。全体に吹きかけると木枠から障子紙が剥がれやすくなってしまうため、少しずつ塗布してカビを落としていきましょう。

障子紙を張り替える

広範囲にカビが生えてしまった場合は、思いきって障子紙を張り替えるのもおすすめ。障子の張り替えは、道具を揃えれば家庭でも簡単に行えます。詳しい手順はこちらの記事で紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。

障子のカビを掃除するときの注意点

障子のカビを取り除くときは、いくつか意識しておきたい注意点があります。

目立たないところで色落ちの有無を確かめる

障子の木枠は、薬剤の影響で変色してしまうこともあります。必ず目立たない部分で、色落ちの有無を確かめてから使いましょう。

室内を換気する

カビ取り剤は、塩素を使用した強力な薬剤です。人体への影響を避けるためにも、使うときは必ず室内を換気してください。安全のため、カビ取り剤に記載された注意書きもよく確認してから使いましょう。

マスクやゴム手袋を着用する

漂白剤やカビ取り剤を使うときは、吸入や肌への付着を防ぐために、マスクやゴム手袋の着用がおすすめです。特に歯ブラシや綿棒を使って塗布するときは、肌荒れを防ぐためにも念入りに対策をしておきましょう。

障子のカビを予防するための3つのポイント

一度生えてしまったカビを取り除くのは手間ですが、少しの工夫でカビの発生は抑えられます。障子のカビに効果的な予防法は、次の3つです。

定期的に換気する

カビの胞子は空気中を漂い、障子や窓辺に付着します。カビの発生を防ぐためにも、定期的に換気して新鮮な空気と入れ替えましょう。花粉が気になる季節は、室内の換気扇を回しておくのもおすすめです。

除湿アイテムを活用する

カビの発生を抑えるなら、除湿アイテムを活用して室内の湿度をコントロールしましょう。置くだけで使える除湿剤をはじめ、据え置き型の除湿機を使うのも効果的。手軽に除湿したいときは、市販の湿気取りシートを使ってみるのもおすすめです。

こまめに掃除する

カビは、室内に溜まった汚れやホコリをエサに増殖します。小まめに掃除して、ホコリや汚れを取り除きましょう。定期的に掃除していると黒カビが広がる前に気付けるため、簡単な拭き掃除で落としやすく、カビ取りの範囲も最小限で抑えられます。

障子のカビ対策は早めが肝心!小まめにチェックして長く愛用できる建具に

日本の伝統的な建具である障子は、カーテンやシェードとは違った落ち着いた雰囲気をインテリアに加えてくれます。室内に差し込むやわらかな光も、障子を使ったインテリアならではの楽しみです。

湿気や雨も多い気候の日本で、障子は長く愛用されてきました。早めのカビ対策を心がけ、現代の暮らしに気軽に障子を取り入れれば、「和」の魅力を実感できます。

大分県宇佐市の杉野製作所が手がける「吉吉障子」は、現代的なインテリアにも溶け込む、デザイン性の高い障子です。障子を使ったことがない方も気軽に取り入れ、和のテイストを楽しみましょう。