引き違い戸とはどんなドア?引き戸との違いは何?特徴や魅力を詳しく解説

住まいのさまざまな場所で使われる室内ドアの中でも、すっきりとした見た目と機能性の高さで人気なのが「引き違い戸」です。見た目のよく似た「引き戸」と勘違いされることも多いですが、構造や扉の動かし方に明確な違いがあります。

今回は引き違い戸の魅力や注意点について、詳しく解説します。実際の施工事例も紹介しますので、室内ドアの種類を何にしようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

引き違い戸とは

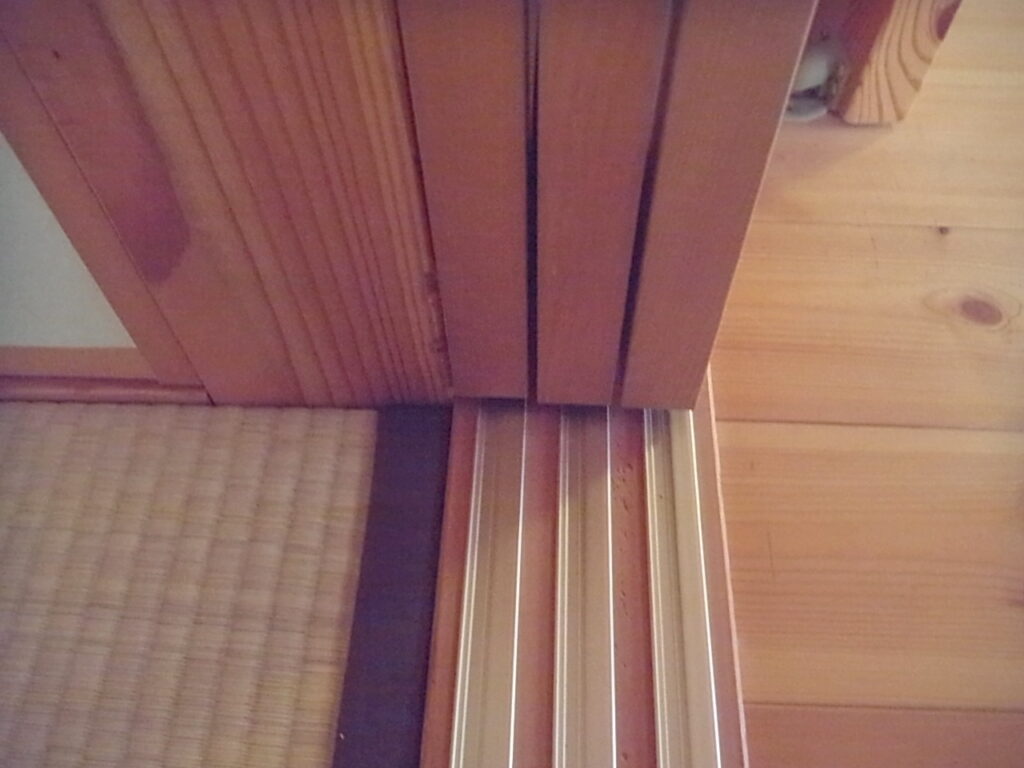

引き違い戸とは、2枚の戸を2本のレールの上に配置して左右どちらからでも開けられる構造にした扉のこと。2枚の戸が重なりあうように開くのが特徴で、日本の伝統的な建具である障子や襖でもよく用いられています。

引き戸との違い

引き違い戸が左右どちらからでも開けられるのに対して、引き戸が開くのは一方向のみ。状況に合わせて開ける方向を変えられるのは、引き違い戸ならではの魅力です。

基本的な構造と動き方

引き違い戸の構造は2本のレールに1枚ずつ戸を配置しているため、戸はお互いぶつからずにレールの上を移動します。開口部が広い場合は、戸の数を3枚、4枚と増やし、レールも戸と同じ本数の設置で対応可能です。

引き違い戸のメリット

横にスライドさせるだけで簡単に開け閉めでき、左右どちらからでも使える引き違い戸は、室内ドアの中でも機能性に優れています。3つのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

間仕切りとして使いやすい

引き違い戸は左右どちらからでも開けられ、開閉するときに前後のスペースを必要としません。そのため周囲に家具をレイアウトしやすく、間仕切りとして使いやすいです。扉の面積が広めで存在感もあるため、質感にこだわって素材を選べばインテリアのポイントにもなるでしょう。

見た目がすっきり整う

ドアノブ不要の引き違い戸は、すっきりとした見た目を叶えやすいです。壁と色を合わせれば扉はさらに目立たなくなるため、パントリーなど収納庫の扉にも適しています。

開口部が広く取れる

引き違い戸は、スペースの幅に合わせて扉を3枚、4枚と追加できます。リビングと一続きの空間に採用すれば、必要なときだけ間仕切りとして活用可能。開口部の広さに合わせて設置しやすいのも魅力です。

引き違い戸の注意点

すっきりとした見た目と高い機能性を持つ一方で、意識しておきたい注意点もあります。主な3つのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

設置する場所に横幅が必要

2枚の扉を左右にスライドさせる引き違い戸は、開き戸や折れ戸といった他のドアよりも広い設置場所が必要です。壁面に引き込むタイプはさらに広い幅を確保しなくてはならないため、設置場所を選ぶケースもあるでしょう。

レール部分の掃除を手間に感じやすい

引き違い戸はそれぞれの戸が独立して動くため、戸の数と同じ本数のレールが必要です。床面にレールがある場合はホコリや汚れが溜まりやすく、掃除を手間に感じることもあるでしょう。

掃除の手間を減らすなら、天井に設置したレールから戸を吊り下げる「吊り引き戸」を選んでみるのもおすすめです。吊り引き戸については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。

コストがかかる

引き違い戸は大きな戸を複数使うため、片開き戸やコンパクトな折れ戸と比べて、本体の価格が上がりやすいです。また開口部に合わせた長さのレールを取り付けるなど、施工コストもかかります。

コストはかかるものの、デザイン性や機能性の高さは大きな魅力です。迷ったときはコストだけでなく、使い勝手の良さやインテリアとの組み合わせも意識して検討してみるとよいでしょう。

引き違い戸を使ったおしゃれな事例を紹介

ここからは杉野製作所が手がけた中から、引き違い戸の魅力を特に生かしたおしゃれな事例を紹介していきます。

ガラス付きでスペースを有効活用した事例

こちらはデザイン性の高いガラス戸を、引き違い戸として利用した事例です。トーンを抑えた扉の色合いとフローリングの色味、そして天井のシーリングファンがポイントとなって、おしゃれなカフェのような、落ち着いたヴィンテージモダンテイストに仕上げています。

一際目を引くのは、キッチンの近くに取り付けたおしゃれなガラスの引き違い戸。食器棚やパントリーとしても使用でき、奥行きを抑えつつ大容量の収納を備えた優れもの。中を広く見渡せるので、何が・どこにあるのかも一目でわかり、取り出しやすくなっています。

この事例ではあえて扉の上に「垂れ壁」を作らず、天井いっぱいまで高さを使って視覚的にすっきりとした印象を高めています。ガラス付きの引き違い戸にすることで、圧迫感を減らし空間に奥行きを感じさせるデザインになりました。

開放的な大空間と個室を両立した事例

掲載事例|DOAX シナ 片引戸/ 3枚引き込み戸 枠セット [旧仕様]

こちらは引き違い戸を間仕切りにして、個室と一続きの大空間の両方を叶えた事例です。扉を閉めると空間は完全に分けられ、独立したスペースに変わります。

片側の引き違い戸を開け放った状態が、こちらです。壁の中におさまる「引き込み式」を採用し、開放したときに扉が気にならないように工夫されています。

こちらの事例で特徴的なのは、1カ所だけでなく向かい合う2つの壁で引き違い戸を採用している部分です。どちらも引き込み式を採用し、空間をさらに広げて開放的な大空間を叶えました。

両側を壁ではなく間仕切りにすることで、効率的な採光も叶えています。壁にコンパクトな窓を2つ備えた居室ですが、両側の間仕切りを開け放つことでリビングからの採光も得られ、居心地のよさが高まりました。

引き違い戸についてよくある質問

魅力の多い引き違い戸ですが、実際に取り付けを検討中の方からは、気になる質問も寄せられています。よくある2つの質問について、見ていきましょう。

Q.引き違い戸に鍵はつく?

A.専用の鍵の取り付けが必要です。

プライバシーを守るため、室内ドアに鍵の取り付けを検討する方もいます。引き違い戸は2枚の戸がすれ違う特殊な動き方をするため、専用の「召し合わせ錠」の取り付けが必要です。現在使用中の扉への後付けも可能ですが、取り付けは難しく技術が必要になるため、専門の業者に依頼した方がよいでしょう。

召し合わせ錠や他の鍵については、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。

Q.引き違い戸は2枚・3枚・4枚どのタイプが使いやすい?

A.設置場所によって異なります。

引き違い戸は設置場所の寸法に合わせて、2枚・3枚・4枚と豊富なタイプから選べます。設置場所によって適した寸法は変わりますが、一般的な住宅の間仕切りとして使う場合は、3枚のタイプを選ぶケースが多いです。

2枚タイプはパントリーや収納庫の扉として、4枚タイプは店舗やホールなどでよく使われるでしょう。設置場所に合わせて、無理なく使えるサイズを選んでいくのが大切です。

インテリアのポイントになる引き違い戸は杉野製作所へご相談ください

室内の間仕切りとしても使える引き違い戸は、建具の中でも面積の広いドアです。質感にこだわって素材を選べば、室内の印象もさらに上質なものに変わるでしょう。

大分県宇佐市の杉野製作所では、天然木の質感にこだわった上質な木製ドアを製作しています。木のぬくもりを暮らしに取り入れたい方は、ぜひお気軽に杉野製作所へお問い合わせください。